1989年、日本が昭和から平成へと時代を移したまさにその頃、バブル経済が崩壊しました。しかし、こうした不況にもかかわらず、日本の若者のファッションシーンはますます活況を呈しました。そして、1980年代末から1990年代初頭にかけて、日本のファッションの中心地が渋谷へと移ると、かつてはシンプルだった「カジュアル」という概念は、複数のセグメントに細分化されました。もはや日本のファッションは一枚岩ではなく、フレンチカジュアル、アウトドア、ビーチギャル風など、様々なスタイルが混在する街が溢れかえりました。日本のセレクトショップは、こうした多様な嗜好に応える最適な形態であり、ユナイテッドアローズ、シップス、ベイクルーズ、トゥモローランドといった他のセレクトショップとの競争が激化し、日本のファッション市場は熾烈な競争の時代へと突入しました。

1990年代 1990年代

ファッションのセグメンテーションと文化の伝達

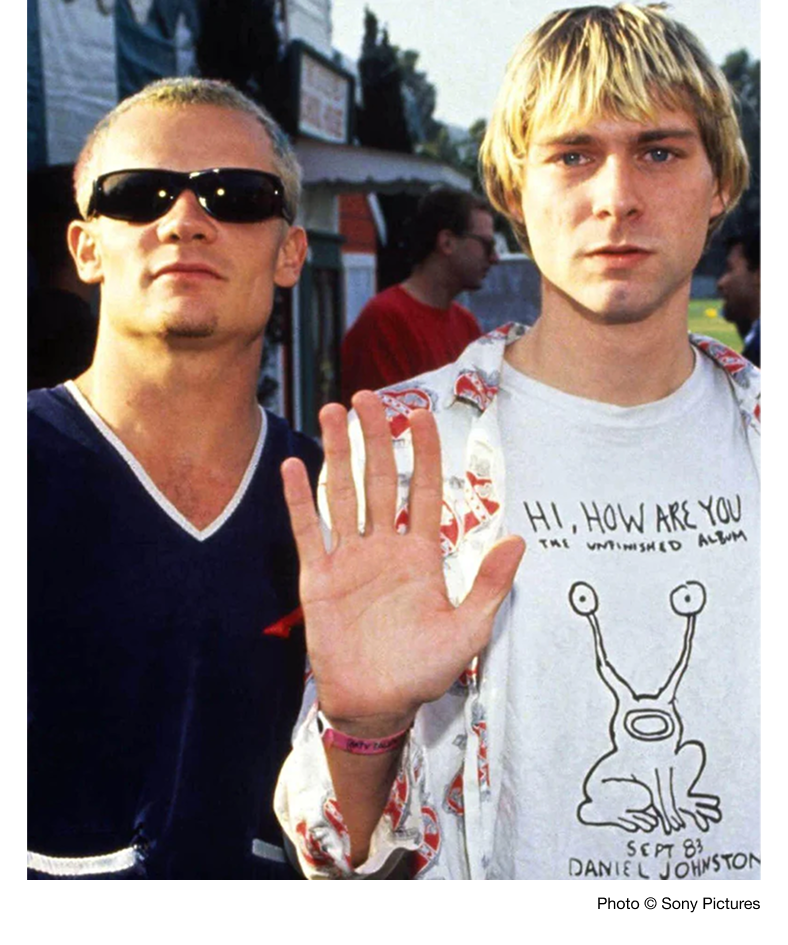

消費者には、ビームス原宿のすぐ裏にオープンしたA BATHING APE®のような独立系ストリートウェアブランド、ソフィア・コッポラ御用達のX-Girl、そして彼女自身のブランドであるMilkfedなど、実に多様な選択肢がありました。原宿のメインストリートから少し入った路地裏で生まれたこのスタイルは、「裏原宿」として知られるようになりました。これらのブランドは日本全国に広まっただけでなく、ロンドンやニューヨークのストリートウェアシーンにも浸透していきました。

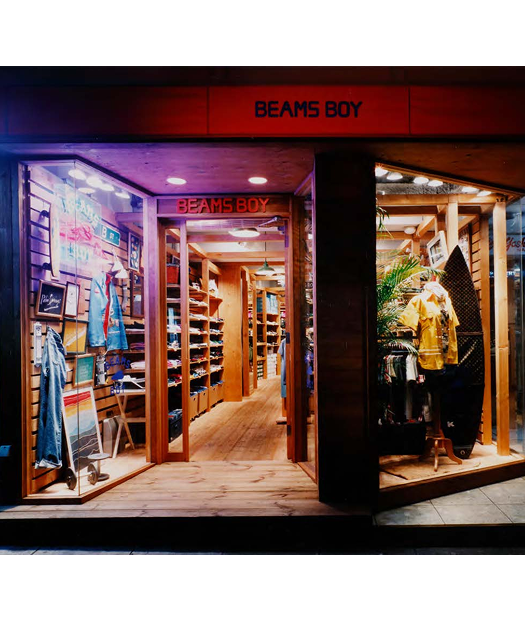

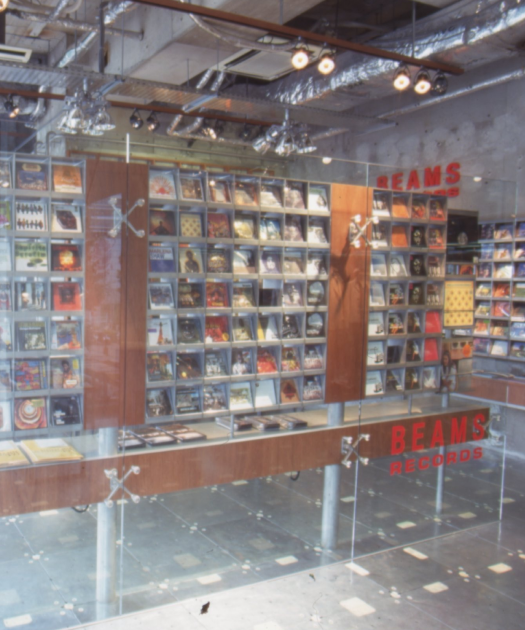

時代のニーズに応えるため、ビームスは日本各地にマルチレーベル複合施設を立ち上げ、より幅広い文化へと事業を拡大しました。カフェ、アートギャラリー、家庭用品を扱うbPr Beams、そしてレコードレーベルのBeams Recordsもオープンしました。ロンドンのバイヤーは、ビームス モダン リビングにミッドセンチュリーとスカンジナビアの家具を供給していました。この店舗は後にfennicaとしてブランド名を変更し、現在は国内外の伝統工芸品を販売しています。

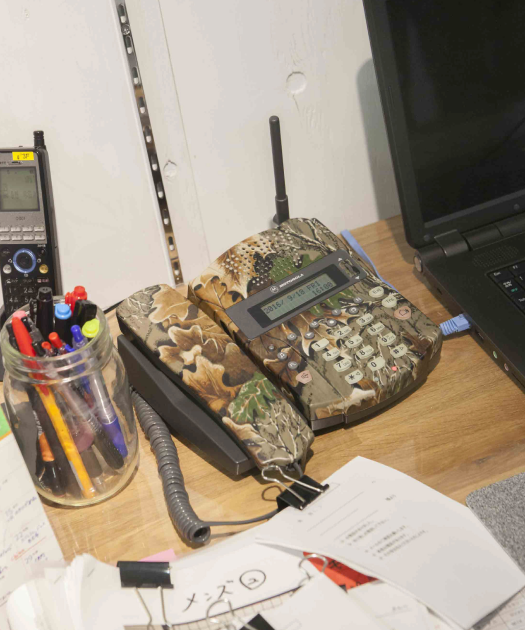

1997年、ビームスはソニーやカシオといった企業とのコラボレーションを目的としたビームスワークスを設立しました。このプロジェクトには、モトローラとの協業による100色のカラーバリエーションを持つ携帯電話の開発、グラフィックデザイナーのジョナサン・バーンブルックとの日本語フォント開発、そして日本人アーティストチームを率いてホテル全体のプロデュースなどが含まれていました。2002年、他のクリエイターとのコラボレーションへの思いが、アーティストにTシャツという形でデザインを表現するための白紙のキャンバスを提供するビームスTへと繋がりました。

ビームスはブランドのプロモーションにも新たな手法を試しました。雑誌『Visionaire』と初のコラボレーション号を制作し、世界的に有名な写真家テリー・リチャードソンを招いてシーズンカタログの撮影を行いました。ビームスが自費出版したコンセプトブック『Light』(ソフィア・コッポラが命名)は、ニューヨーク・アート・ディレクターズ・クラブ賞を受賞しました。

多くの日本のアパレル企業は、バブル経済の崩壊とそれに続く消費者嗜好の細分化によって苦境に立たされました。しかし、ビームスにとって1990年代は、文化への適応だけでなく、文化探求を奨励するブランドの強みを発揮した時代となりました。

文:村上要/WWD JAPAN編集長 W.DAVID MARX / 『地位と文化』『アメトラ』著者